Дрова являются основным внешним ресурсом, который потребляет любой туристический или походный лагерь, находящийся в лесной зоне, и потому их заготовкой приходится заниматься на протяжении всего времени его работы.

Наилучшим источником дров являются сухостойные деревья хвойных пород. Именно поэтому лесоповал часто является одной из основных (и одной из самых тяжелых) бивачных работ. В этом разделе мы рассмотрим основные ее правила.

Для валки деревьев может применяться как пила, так и топор. Сушины небольшого диаметра (до 10 сантиметров) обычно срубают, более толстые удобнее спиливать. Свои плюсы и минусы есть и у того и у другого инструмента. Использование топора требует больших энергозатрат, а пилу при такой работе часто заклинивает. Ее последующее высвобождение — задача не самая легкая и не самая безопасная.

Обнаружив сушину, следует определить направление естественного наклона ствола — именно туда ее и следует валить. Не пытайтесь заставить дерево падать в другую сторону, это тяжело и очень опасно. Внимательно осмотрите место предполагаемого падения, определите, может ли ваша сушина при падении за что-нибудь зацепиться. Лучше заранее просчитать «нештатные» варианты и определить пути отхода на тот случай, если дерево начнет падать не туда, куда вы предполагали. Зимой вокруг ствола на радиус 1 метр вытаптывается площадка для удобства работы, и обязательно протаптывается дорожка отхода — убегать от падающего ствола по глубокому снегу не очень приятно. Конечно же, лесорубы перед работой должны снять лыжи.

Во время валки вокруг сушины в радиусе, соответствующем ее высоте, не должно быть никого, кроме непосредственно занятых в работе. Особенно тщательно этот момент следует отслеживать, если в лагере много детей, которые, как правило, на месте не сидят.

Последовательность валки дерева следующая. Вначале со стороны естественного наклона делается надруб или пропил примерно на треть диаметра ствола. Обращаю внимание — при работе с пилой особенно внимательно следите за ее ходом, и при самых небольших признаках заклинивания прекращайте работу и высвобождайте инструмент. В случае если пилу все-таки заклинило, попытайтесь раскачать ее в плоскости пиления. Если это не помогает, не пытайтесь отклонить дерево в противоположную сторону, грамотнее будет сделать клиновидный подруб до его соединения с пропилом.

Затем следует надрубить дерево с противоположной стороны примерно на 7 — 10 сантиметров выше первого пропила или надруба. Когда второй надруб приблизится к первому, на ствол следует надавить и повалить его. Иногда для этого используют шест, чтобы создать больший изгибающий момент.

В подавляющем большинстве случаев стоят не особняком, а в окружении других деревьев. Поэтому следует обращать внимание на то, чтобы наше дерево при падении не зацепилось за соседние. Сухие сучья особой опасности в этом плане не представляют — падающий ствол без труда их обломает. А вот если на траектории предполагаемого падения находится мощный живой сук, или, тем паче, разветвленная верхушка, то лучше поискать другую сушину.

Ствол, зацепившийся за не очень толстый и длинный сучок, можно аккуратно попробовать раскачать. Лучше всего в таких случаях все же попытаться оттащить комель. Если он достаточно массивный и в вашем распоряжении есть длинная и прочная веревка, то можно соорудить простейший полиспаст, привязав один ее конец к прочно стоящему дереву и обнеся другой вокруг зависшего ствола. Усилие при этом прикладывается ко второму свободному концу. Только зимой, когда комель при падении зарывается глубоко в снег, этот прием, скорее всего, не сработает.

После того как сушина повалена, необходимо обрубить сучья. Многие, в том числе достаточно опытные туристы, часто при этом становятся над упавшим стволом, пропустив его между ног, и начинают лихо махать топором как слева, так и справа, постепенно продвигаясь вперед. Что более печально, иногда такой способ работы даже рекомендуется в туристической литературе. Поэтому перед тем как приступить к реализации таких рекомендаций на практике, настоятельно рекомендую задуматься — куда и по какой траектории направится в этом случае отрикошетивший от ствола топор, если вдруг ваш удар окажется не столь точным, как того хотелось бы? В голень, в колено или в бедро? В любом случае последствия могут оказаться для вас весьма и весьма нерадостными. Особенно это актуально зимой, когда вероятность рикошета топора от промерзшего и обледенелого ствола существенно повышается.

Поэтому стоять при работе обеими ногами следует со стороны, противоположной той, на которой находится обрубаемый сук. В этом случае любые возможные траектории нештатного движения топора будут направлены от вас.

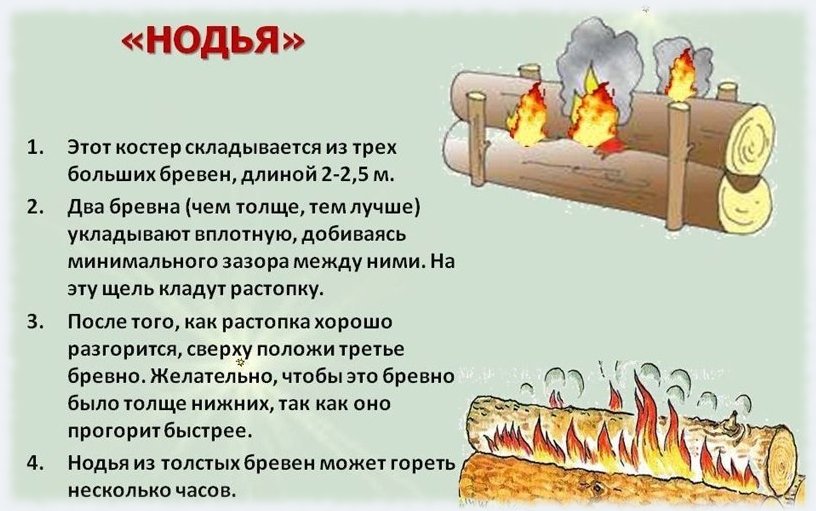

Лучше прямо на месте произвести распиловку ствола на небольшие колобашки длиной 30 — 50 сантиметров, которые вы потом будете колоть на дрова. Если ствол не слишком тяжелый, попытайтесь подвести под него еще одно бревно. Тогда отпиливаемый край будет нависать над землей, и пилу не будет заклинивать. Для «нодьи» и «Пентагона» нужны бревна длиной 3 метра и более. Не стоит пытаться переносить их к лагерю в одиночку. При диаметре 30 сантиметров они будут весить свыше ста килограммов.

Приготовленные и перенесенные в лагерь колобашки следует расколоть на поленья. Делать это удобнее, если ставить их не на грунт, а на другую, более крупную колобашку, служащую наковальней. В плоскости, в которой движется топор, не должно находится никого. Не следует стоять поблизости и сбоку от наковальни — расколотые мощным ударом поленья часто отлетают на довольно большое расстояние. Также опасно подходить к работающему сзади. И вообще, наковальня должна находиться на некотором удалении от бивачного костра, где постоянно толпятся люди.

После окончания работ необходимо убрать инструмент на отведенное ему место. Разбросанные по лагерю топоры не только не украшают стоянку, но и могут служить причиной серьезных травм. Поэтому днем, когда потребность в топорах может возникнуть в любую минуту, их лучше хранить воткнутыми в наковальню, а на ночь убирать в палатки или под их полог.

Заготовка дров — основной источник опасности при внутрилагерных работах. Об этом следует помнить и относиться к ней со всей ответственностью и серьезностью.